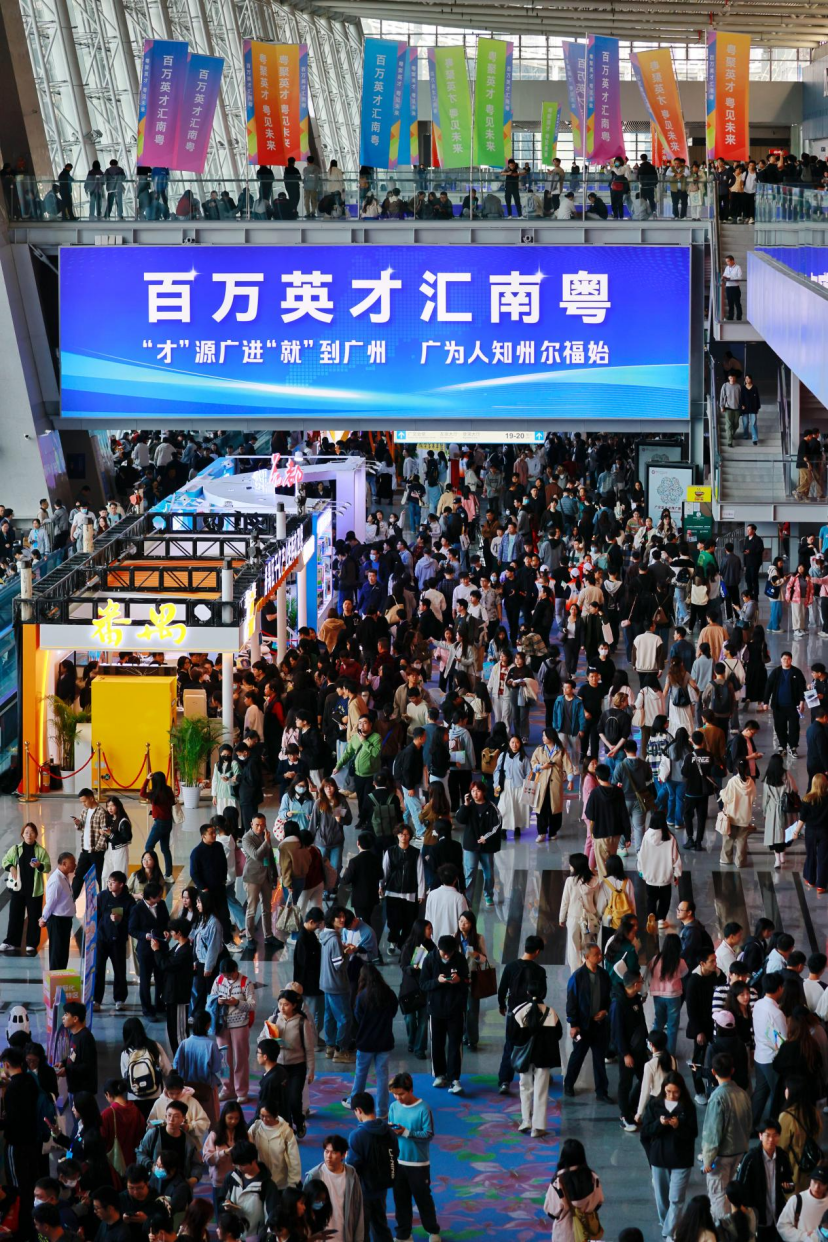

今年3月,一场“最强春招”——2025年全国城市联合招聘高校毕业生春季专场活动启动仪式暨“百万英才汇南粤”春季大型综合招聘会,吸引全国12万求职人才蜂拥而至,让广州再现昔日“孔雀东南飞”的盛况。

随后4月,由广州市11个区、7个市直单位联合426家企事业单位组成的“湾区人才舰队”,齐发京津地区18所高校,创历年广东赴外招聘的“规格新高度”。

“成”在南粤,“就”到广州。今年以来,广州市以就业优先为导向,全力稳就业促发展,用好稳就业4.0版等政策工具,贯彻落实“百万英才汇南粤”行动计划,加密多层次、多类型招聘活动,创新举措构建“15分钟就业圈”,推进高质量就业社区(村)建设。

今年1至4月,全市公共就业服务机构举办线上线下招聘会728场次,提供岗位69.93万个,全年计划开展1100场,为企业和求职者带来更多匹配渠道,全市就业形势保持总体稳定,城镇新增就业人数达9.93万人,同比增长4.2%,居全省第一。

唯有与天下智比肩而行,方能在新一轮城市竞争中赢得先机。当下,广州城里涌动的青春力量正诠释着这片热土“近悦远来”的人才引力,书写着广州以才强业,以才兴城的新篇章。

从“最强春招”到全年招贤

上半年的广州,高光时刻频频。从珠江畔的“最强春招”到跨越南北的全球引才再到覆盖全年的常态化专题招聘,这座千年商都正以开放的胸怀、创新的政策和澎湃的机遇,向全球英才发出邀约——“选择广州,就是选择未来”。

3月16日,广交会展馆的“史上最强春招”,聚光灯下群英荟萃。2025年全国城市联合招聘高校毕业生春季专场活动暨“百万英才汇南粤”春季大型综合招聘会,吸引了全国12万求职者蜂拥而至,重现了上世纪90年代“孔雀东南飞”的盛况。

广汽集团、小鹏汽车、视源电子等上千家单位提供超5万个岗位,“最强大脑”比比皆是,汇聚成“学术方阵”,近百位清华大学学子组成声势浩大的“求职团”。

“目前对黄埔的车企、半导体企业很感兴趣。”在清华大学深圳国际研究生院环境工程专业硕士生张雨轩看来,理想的就业地要有先进的工业制造业和丰富的高新技术产业,而黄埔刚好符合她的设想。

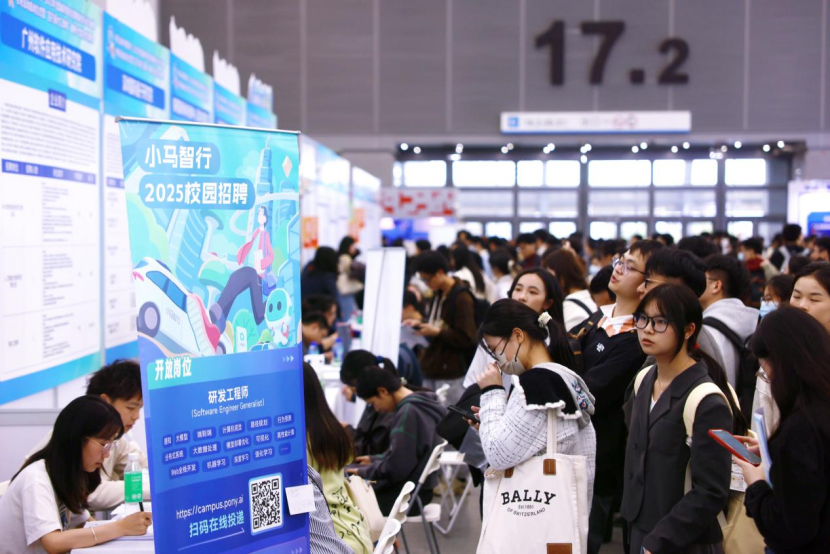

4月19日,广州的引才版图从珠江畔延伸至北京中关村。在“百万英才汇南粤”2025年N城联动春季招聘活动(北京站)上,793家企业携4.2万个岗位北上,以“1+1+N”创新模式,精准对接京津冀人才资源。

现场,企业与人才的“双向选择”成为最大亮点——小鹏汽车展位前,自动控制算法工程师等百万年薪岗位引发排队热潮,仅半天便收到300份简历;广药集团现场“三面签约”模式高效揽才,一上午锁定7名清北学子。

省外引才如火如荼,市内的常态化专题招聘同样热火朝天。

5月25日,“百万英才汇南粤”2025年新兴产业和未来产业专题招聘活动在中山大学广州校区东校园举办。

着眼新兴产业和未来产业发展需要,把吸聚人工智能与机器人产业所需人才作为重中之重,招聘会组织发动超300家科技领军企业、专精特新企业和新型研发机构等,提供近1800个职位、8000+优质就业岗位。此次招聘会成效斐然,吸引了省内外近200所高校超1.1万人次优秀青年人才到场,超2000人现场达成初步就业意向。

据统计,广州全年将举办各类招聘会超1000场,组织“十城百校千企”赴省外高校招聘会超30场。聚焦低空经济、生物医药、新能源汽车等“21+8”重点产业,广州面向企业广泛征集优质岗位,目前已收集岗位10.4万个,预计全年征集量将超过45万个。

“就”在广州,高枕无忧

无论是历史选择还是时代所需,站在新起点上的广州,需要集四海之气、借八方之力,才能续写更加波澜壮阔的发展篇章。为此,广州俯下身、融入情,用满满的诚意吸引各方英才汇聚。

从“四高四无忧”政策到“五个一”暖心礼包,广州将诚意转化为实打实的支持:青年科研人才可获30万元资助,创业者享受最高1000万元项目补助;博士后留穗工作叠加省市区三级补贴可达195万元,堪称“黄金级”科研启航计划。

更让人才心动的是“秒批入户”改革,全日制本科即可零门槛落户,新修订政策还将进一步放宽条件,让“新广州人”身份触手可及,让每个梦想都能找到支点。

今年是实施“百万英才汇南粤”行动计划的开局之年,当前,广州正在常态化招引人才力度方面发力,持续组织各地各单位加强就业岗位拓展、就业指导服务、重点群体帮扶、就业监测评价,采取省内省外、线上线下相结合的方式,广泛开展校园招聘、企业招聘等常态化活动,有计划、有步骤地将各种招聘活动持续贯穿全年。

今日之广州,正以“广纳天下士,州载四海才”的胸襟,书写着新时代的“千金买马骨”故事。当人才公寓的灯火次第点亮珠江两岸,这座城市的引才态度已清晰可感——以“周公吐哺”的诚意、“三顾茅庐”的热忱,铺就人才与城市的“双向奔赴”之路。

广州为何站稳高考报志愿最热门城市之一?

近日,招聘网站(智联招聘)发布《2025年大学生就业前景研判及高考志愿填报攻略》(以下简称“攻略”),报告指出,广州是考生最青睐的城市之一,其中,一线城市资源以及优秀头部职业院校为广大考生选择广州的主要原因。

报告指出,城市对不同院校毕业生薪酬的影响较大,在高考志愿填报中,选择哪座城市求学是考生和家长密切关注的核心内容。在“2024年最具人才吸引力城市100强”榜单中,北上广深依旧是吸引力最强的城市。

《2023年广州市国民经济和社会发展统计公报》显示,2023年,广州在学研究生17.29万人,普通(职业)本专科在校生146.86万人,在校大学生合计164.15万人,位居全国第一。

广州大约每11个人中,就有一位在校大学生,大学生用脚投票,让广州成为了“全国大学生第一城”。

如今,高考志愿填报如期而至,对于考生来说,一、二线城市不仅有更多的头部院校,也有更多的实习实践机会,而像广州这样的一线城市得益于雄厚的经济基础和较高的战略定位吸引人才持续集聚,发达产业带来的就业机会、更高的薪酬对渴望未来实现事业理想的考生来说,吸引力更大。

同时,报告强调,广东工程职业技术学院等头部优秀职业高等院校是广州吸引考生,特别是意向深耕技术领域者的主因之一。

根据清华大学技术创新研究中心、智联招聘、新东方大学生学习与发展中心等机构联合推出的《2025中国职业高等院校竞争力白皮书》显示,东部沿海发达省份和城市,如上海、广东等地的健康科学类高校,在办学条件、师资力量、实训基地建设等方面基础扎实、资源丰富。

近年来,广州职教体系正从“规模扩张”转向“质量提升”。去年,广州“双高计划”建设高校9所,位居全国第二。《2023中国职业教育质量年度报告》显示,东部地区50所人才培养、服务贡献、产教融合卓越高等职业学校中,广州分别有4所、9所、4所,数量位居全国主要城市前列,充分彰显了自身的办学实力。

值得一提的是,职业本科的设立更打破了职业教育的“天花板”。今年6月,广州番禺职业技术学院“升本”更名为广州职业技术大学,6个本科专业拟招470人,未来将进一步深化产教融合、校企合作,通过各种形式帮助行业、企业解决生产过程中的技术难题,为产业转型升级作出贡献。

“在广州能落地对梦想的所有想象”

与扎根11载的地道“新广州人”黄咸家不同,今年1月,谢川“初来乍到”。

从成都到广州,跨越1600公里的距离,谢川的职业生涯迎来了一次重要转折。

作为人工智能领域的资深工程师,谢川放弃了成都稳定熟悉的工作环境,选择加入广州趣丸网络科技有限公司,并担任高级语音算法工程师。

这一决定背后,是谢川对广州人工智能产业的笃定。

谢川的履历中,“语音合成”是贯穿始终的关键词。在其他城市,他曾深耕语音算法领域,但受限于当地以传统制造业为主的产业环境,前沿技术的落地空间有限。

而广州的“12218”现代化产业体系中,人工智能被列为重点发展方向,政策红利与市场需求的双重驱动,为技术人才提供了广阔的舞台。

谢川参与的“趣丸千音”项目,正是广州人工智能产业的缩影。这款语音合成应用基于全球领先的Mask GCT模型开发,通过与香港中文大学(深圳)武教授团队的合作,实现了12小时翻译1000分钟剧集的高效视频翻译功能,技术指标对标国际顶尖水平。

谢川坦言:“许多城市的语音技术还停留在试点阶段,而广州已经在直接面对全球市场,技术迭代与产品落地的节奏完全不同。”

广州的产学研协同创新机制,成为吸引谢川的核心因素。香港中文大学、华南理工大学等高校的科研资源,与企业的商业化需求深度绑定。

谢川团队通过模型加速技术,在保证语音质量的前提下,攻克了实时语音合成的延迟难题,将计算成本降低30%,推理响应时间从10分钟压缩至秒级,显著提升了用户体验。

这正是广州“技术—产业”闭环能力的体现。正如他所言:“这里的团队既有学术界的严谨,又有产业界的效率,碰撞出的‘化学反应’让技术突破来得更快。”

越来越多像谢川这样的技术骨干,带着一线经验选择“二次流动”至广州,正是因为这里既能提供顶尖的科研环境,又保留着松弛的生活节奏。“下半年我的爱人也将来到广州,她从事IT行业,比我更熟悉广州,也更喜欢广州,相信在这里我们都能有更多的突破”。

【数读】

今年以来,广州落实“百万英才汇南粤”行动计划,其中承办的N城联动春季招聘北京站活动,有1650家单位提供6万个岗位,吸引京津冀地区上万名高校毕业生等人才参加。

2025年2月5日起至5月31日,自广东人社公共招聘服务平台设置“百万英才专区”以来,全市公共就业服务机构累计发布11.53万个岗位。

今年1—4月,广州全市就业形势保持总体稳定,城镇新增就业人数达9.93万人,同比增长4.2%,居全省第一。全市公共就业服务机构举办线上线下招聘会728场次,提供岗位69.93万个,全年计划开展1100场次。全市人社部门联合就业创业e站举办“阳光就业”线上线下招聘285场,提供岗位39.17万个,全年计划联合院校就业创业e站举办高校毕业生招聘活动不少于1000场。

2024年,广州新增科研平台76个,新进站博士后870人,同比增长16.78%;获批国家级、省级科学基金项目230项,承担国家级科研项目176项,获专利授权569项,科研成果转化效益达60.5亿元;通过举办粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛,推动92个优质项目落地。

截至2025年1月,广州技能人才总量达418万人,其中高技能人才占比38%。广州明确,力争到2027年底,全市技能人才总量达到460万人以上,高技能人才不少于185万人,高技能人才占技能人才总量的40%。

截至目前,广州全市累计设立博士博士后科研平台623个,累计培养博士后人才4021人,在站规模达2238人。

采写 南方+记者 洪钰敏

摄影 南方+记者 梁钜聪

京海配资-股票杠杆开户平台-香港配资公司-辽宁股票配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。